信心的望远与献上:从亚伯拉罕到以撒的永恒之路

2025-11-06

作者:龙山

来源:原创投稿雅博网我也要投稿

在人类信仰的星空中,亚伯拉罕、以撒、雅各的故事如同北极星,为无数在暗夜中前行的人标定方向。然而,我们常常在耳熟能详的叙事中,错过那些最震撼人心的细节。当我们重新审视,会发现一种跨越时空的信心,它既能仰望星空的应许,也能行走于尘世的平凡,其核心正隐藏在那座名为摩利亚的山上,以及一对父子——亚伯拉罕与以撒——的协同之中。

上篇:信心的望远——锚定永恒的应许

亚伯拉罕被称为“信心之父”,其信心的伟大之处,首先在于它的指向。神给他的应许——后裔如星、土地为业、万国得福——无一不是宏大到超越个人生命尺度的愿景。一个理性的人很容易判断:一个百岁老人,怎能成为“多国之父”?这应许的本质,从一开始就注定是“无底洞”式的,是亚伯拉罕在其肉体生命中“百分百无法亲眼见证实现”的。

这正是希伯来书所点明的信心的真谛:“信就是所望之事的实底,是未见之事的确据。”(来11:1)亚伯拉罕的信心,进行了一场惊人的范式转移:他的信,其锚点不是“事件的即时兑现”,而是“说话之上帝的信实本身”。他相信的是一位能使无变为有、叫死人复活的神。因此,即使应许的实现远在时空的彼岸,但因着神的信实,那未来的现实在信心的维度里,已然成为确定的“实底”。

所以,亚伯拉罕离开繁华的吾珥,走向未知的迦南,其信心的震撼,不仅在于他“去”了,更在于他清楚地知道,自己走向的是一个今生无法完全抵达的终点。他甘愿做神救恩史诗的“开局者”,而非“收官者”。他的一生,是“存着信心死的,并没有得着所应许的,却从远处望见,且欢喜迎接”(来11:13)的一生。这种信心,是穿越今世眼泪、望向永恒家乡的“望远”。

下篇:信心的献上——成人顺服与平凡持守

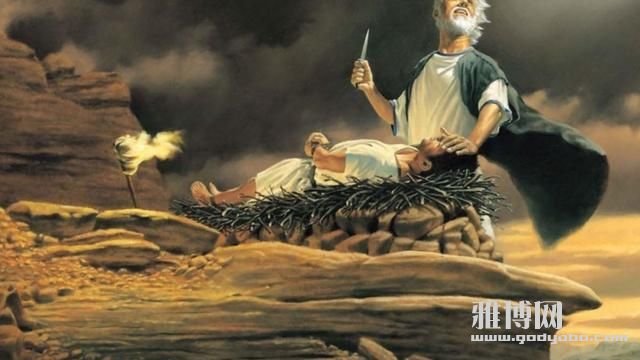

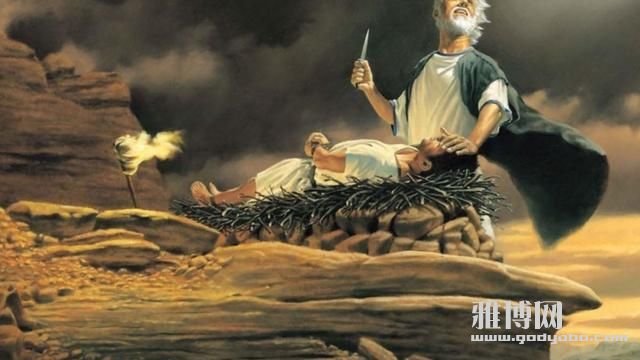

如果说亚伯拉罕的信心是“望远”,那么他与以撒在摩利亚山上的经历,则是信心的“献上”。而这一献祭行动的重量,往往被一个被忽略的细节极大地低估了:以撒并非幼童,而是一个25岁或37岁的成年人。圣经虽未明确记载以撒被献时的年龄,但根据史料推算:约瑟夫认为他当时25岁(亚伯拉罕125岁);犹太传统(《搭拉木》)记载为37岁(亚伯拉罕137岁)。无论哪种说法,以撒都已成年,体力足以反抗年迈的父亲(创22:9-10)。他不是懵懂孩童,而是清醒选择顺服的成年人。

这个事实彻底重塑了整个故事。一个成年的男子,正值体能与意志的巅峰,他完全有能力质疑、反抗甚至制服年迈的父亲。然而,圣经的记载是沉默而顺服的协同。当他问“燔祭的羊羔在哪里”时(创22:7),这是一个成年人的理性困惑。而亚伯拉罕“神必自己预备”的回答,是父子二人在共同信仰里达成的深刻默契。以撒的顺服,因此不再是孩童的懵懂听从,而是一个理性成年人清醒的、主动的自我献上。他甘愿躺在柴火上,这行动本身就是一首无声的信心史诗。

以撒为何能如此?这折射出亚伯拉罕用一生铸就的、无可比拟的属灵威望。这威望并非来自族长的威严,而是源于他数十年如一日的信实品格、与神亲密的同行,以及他在每一次危机中对神不摇动的依靠。以撒顺服的,不仅是地上的父亲,更是父亲背后那位他们全家所信靠的、信实无比的神。

然而,以撒信心的榜样并未止于摩利亚山那惊心动魄的一刻。纵观他的一生,他更像一位“平凡”的族长。他的婚姻由父亲安排,产业多来自继承,甚至在晚年陷入家庭纷争。他的人生,似乎缺少父亲的开拓与孙子的传奇。

但正是这种“平凡”,给予了我们最真实的激励。信心,更多时候是在漫长而平淡的日常中持守。 在饥荒中听从神命而不下埃及(创26:1-6),在被人欺凌时选择退让并最终得“宽阔之地”(创26:17-22)——这些看似微小的抉择,累积成一种生活姿态:在看不见神迹的岁月里,一口接一口地挖掘属于神的“活水井”。以撒的一生告诉我们,信心的伟大大半不在于一时的轰轰烈烈,而在于一生的默默持守。

融合与启示:在平凡之路活出永恒的信靠

亚伯拉罕与以撒的故事,共同勾勒出一幅完整信心的画卷:

• 亚伯拉罕代表了信心的广度与远度——它敢于相信一个超越今生、关乎永恒的应许。

• 以撒则代表了信心的深度与实度——它甘愿在每一个当下,哪怕是最悖谬、最平凡的此刻,做出顺服的实际行动。

今天,我们或许永远不会经历摩利亚山的考验,但我们每一天都面临着自己“平凡的摩利亚山”——或许是长期为一个看不见结果的祷告恒切呼求,或许是在无人见证时依然选择诚实正直,或许是在日复一日的琐碎中活出爱与忍耐。

愿这些古圣徒的榜样激励我们:真正的信心,是亚伯拉罕式的“望远”,让我们在俗世的纷扰中定睛永恒的应许;也是以撒式的“献上”,让我们在成人的理性与生活的平淡中,依然选择躺卧交托。它让我们相信,那位在摩利亚山亲自预备公羊的神,也必在我们每一个看似无路可走的“当下”,成为我们“耶和华以勒”的供应。阿门!

特别声明:

本文所述观点仅为对信仰与爱之关系的思考,不代表任何宗教机构立场。所有关于信仰的探讨,都应以尊重个体选择、促进心灵自由为前提。笔者坚信真正的灵性成长源于内心的觉醒与爱的实践,而非外在规条的强制。愿每个寻求真理的灵魂,都能在自由中找到属于自己的光。

本文所阐述的核心论证,首先源于笔者在灵修祷告中,受圣灵光照所得的领受与确信。其思想脉络与逻辑框架,完全出自个人长期的思考与寻求。在成文过程中,为求更清晰地表达这一领受,笔者在祷告中进行了文字上的整理与组织,并借鉴了通用的写作辅助工具。文章的全部观点与最终定稿均出自笔者本人,并经过恳切的祷告确认。

笔者深知,一切真理的亮光皆源自上帝。若此文内容能给信徒带来任何启迪,愿所有的颂赞都全然归给我们在天上的父神。

[ 赞一下: ]