困境中的恩典与回应

经文:创28:10-22节

主题:困境中的恩典与回应

一、困境中的相遇:神在人困境时主动施恩(创28:10-15)

二、遇恩后的敬畏:看见神同在必生谦卑回应(创28:16-19)

三、敬畏后的委身:以生命主权归向赐恩者(创28:20-22)

引言:

各位长辈、亲爱的弟兄姊妹:

你是否曾在走投无路时,尝过孤独又害怕的滋味?难处压得人喘不过气,心里又慌又乱,忍不住疑惑:“我这么狼狈,神还在乎我吗?我的困境里,真的有恩典吗?”

我们刚读的《创世记》28:10-22,主角雅各就正处这样的绝境。此前,他用红豆汤骗走哥哥以扫的长子名分,又冒充以扫从父亲以撒手中,夺走了长子的祝福。谎言败露后,以扫恨得发誓“等父亲断气就杀雅各”(创27:41)。(创世记28:5)以撒打发雅各走了,他就往巴旦·亚兰去,到亚兰人彼土利的儿子拉班那里。拉班是雅各、以扫的母舅。雅各只背了简单行囊,孤身往舅舅拉班家奔去。

你能想象他的光景吗?天渐黑,旷野里只有风声,累得浑身酸痛的他,只能枕着冰冷的石头在地上睡觉(创28:11)。没有温暖的帐篷,没有亲人陪伴,身后是哥哥的杀意,心里还装着欺骗的愧疚——换作我们,躺在这样的野地里,会不会也觉得被全世界抛弃,甚至怀疑神不管自己了?

但就在这最狼狈、最无助的时刻,神主动找到了他。雅各梦见梯子从地立到天,神的使者在其上上下,耶和华神亲自站在梯上,温柔宣告:“我是耶和华你祖亚伯拉罕的神,也是以撒的神。我要将你所躺之地赐你和你的后裔;你无论往哪里去,我必保佑你,领你归回这地,总不离弃你,直到我成全向你所应许的”(创28:12-15)。

神没有先指责他的欺骗,没有埋怨他招致麻烦,反而先表明身份——是他家族世代信靠、立约不撇下的神;再用“赐土地、保平安、领归回”的应许,送去盼望。这份恩典,没等雅各先认错、先变得配得,而是在他最不配、最需要时,主动告诉他:“你的困境我看见,你的未来我掌管,我永远与你同在。”

雅各醒来后,震惊又敬畏地说:“耶和华真在这里,我竟不知道”(创28:16)。他立刻将枕过的石头立为柱子、浇上油,起名“伯特利”(意为“神的殿”),还向神许愿:“你若保佑我平安、供应我需用,使我归回父家,我就必以耶和华为我的神,凡你所赐我的,我必献上十分之一”(创28:20-22)。

他的回应没有华丽言辞,却格外真诚:那怕仍在逃亡、前路未知,他已决定将一生交托给这位“野地里遇见的神”,用委身回应这份不撇下的恩典。

长辈弟兄姊妹,今天的我们或许没有“被亲人追杀”的危机,却也有自己的“旷野时刻”。但雅各的故事告诉我们:神的恩典从不在我们完美时降临,而在我们最需要时主动靠近;困境不是恩典的终点,而是神要让我们在一无所有时,看见祂是一切的依靠。接下来,我们就借着这段经文,一同分享主题——《困境中的恩典与回应》。

长辈弟兄姊妹,神的恩典从不在“人配得”时才来,偏在人“觉著被遗忘”时显明。雅各以为旷野是孤独避难所,却不知这里是神亲自遇见他的圣地;以为冰冷石头只是临时枕头,却没想到神要借这卑微之地,向他显明“永不离开的同在”。

一、困境中的相遇:神在人困境时主动施恩(创28:10-15)

10 雅各出了别是巴,向哈兰走去。

11 到了一个地方,因为太阳落了,就在那里住宿,便拾起那地方的一块石头枕在头下,在那里躺卧睡了,

12 梦见一个梯子立在地上,梯子的头顶着天,有神的使者在梯子上,上去下来。

13 耶和华站在梯子以上(或作站在他旁边),说,我是耶和华你祖亚伯拉罕的神,也是以撒的神。我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔。

14 你的后裔必像地上的尘沙那样多,必向东西南北开展。地上万族必因你和你的后裔得福。

15 我也与你同在。你无论往哪里去,我必保佑你,领你归回这地,总不离弃你,直到我成全了向你所应许的。

长辈弟兄姊妹,创世记28:10-15的叙事,以“雅各逃亡”为背景,却以“神主动遇见”为核心,每一节经文细节都在诉说“神的恩典不被人的困境阻挡”。

从文本细节可拆解其“困境”:

身份上:他是“逃离者”,而非“得胜的继承者”,背离了家族根基;

处境上:“日头落了”(创28:11)的时间设定,暗示旅途的疲惫与环境的荒凉,只能“拾起那地方的一块石头枕在头下”,无安身之所;

心态上:他带着欺骗的愧疚、对兄长的恐惧、对前路的未知,是“被动且软弱”的状态。

正是在这样的文本背景下,神的主动显现才更具释经意义——神的施恩不取决于人的“配得”,而源于祂自身的主动与信实;祂常在人最困难、最无力时,亲自打破“天与地”的阻隔,与人相遇。

经文记载雅各的梦:“一个梯子立在地上,梯子的头顶着天,有神的使者在梯子上,上去下来”(创28:12)。从释经角度看,“梯子”并非简单的场景元素,而是神主动启示的“媒介”:这梯子预表主耶稣:(约翰福音1:51)又说:“我实实在在地告诉你们,你们将要看见天开了, 神的使者上去下来在人子身上。”

旧约中,“天”常象征神的同在与圣洁,“地”代表人间的有限与软弱。梯子“连接天地”,意味着不是人靠自己的努力“攀天”寻神,而是神主动“降地”找人——这打破了“只有义人、强者才能遇见神”的固有认知,显明神的启示是“向下”的,是向着在困境中的雅各主动开启的。

神的使者“上去下来”,进一步印证神的同在:使者是神的仆人,其往返动作表明神的关注始终在雅各身上,祂的同在不会因雅各的逃跑而中断,反而要伴随他的旅途。

2. 身份的主动:以“立约的名”锚定关系,消除雅各的恐惧

神向雅各开口的第一句话,便是自我启示:“我是你祖父亚伯拉罕的神,也是以撒的神”(创28:13)。

祂没有称自己为“雅各的神”,而是关联到“亚伯拉罕、以撒”——这是对“立约信实”的重申。神与亚伯拉罕立约,应许“赐你后裔如同天上的星,地上的尘沙”(创15:5),并要“把这地赐给你的后裔”(创15:18);后来又向以撒确认这一约(创26:3)。此刻向雅各提及这一身份,是告诉处在困境的他:你虽软弱、犯错,但你仍在我与你祖辈所立的约中,我的信实不因你的行为改变。

对雅各而言,这一身份宣告直接回应他的恐惧:他怕自己“背离家族”就失去神的眷顾,怕自己“行恶”就被神丢弃。但神用“立约的名”告诉他:祂的爱与接纳,基于祂自己的约,而非雅各的配得——这是神在困境中赐下的“身份安全感”。

神在启示身份后,紧接着赐下三重具体应许(创28:13-15),每一句都精准回应雅各的艰难的处境,从释经角度可拆解为:

第一重应许是“我要把这地赐给你的后裔”,针对的是雅各此刻“逃离者、无地可居”的处境,其释经意义在于:这一应许超越当下的“漂泊”,指向神对“后裔与土地”的约必成就,雅各的生命不是“无根基的”,而是在神的计划中。

第二重应许是“你无论往哪里去,我必与你同在”,针对的是雅各孤身一人、面对未知危险的处境,其释经意义在于:这一应许表明神的同在是“无边界的”——无论在哈兰的异乡,还是未来的任何处境,神的陪伴不打折扣,是他“安稳的根基”。

第三重应许是“我必领你归回这地”,针对的是雅各被迫离开、不知归期的处境,其释经意义在于:这一应许显明神的带领是“有终局的”——祂不会让雅各永远漂泊,必带领他回到应许之地,成就祂的托付,显明神的信实“从始至终”。

这三重应许,没有任何“条件”(如“你若悔改,我就……”),完全是神基于自身属性的主动赐下——神的施恩,不看人的“处境如何”,只看祂自己的“应许是否坚定”。

创世记28章的叙事,并非仅为记录雅各的经历,更是为今日信徒显明神的“施恩模式”——神在雅各困境中主动施恩的特质,同样适用于每一个跟随祂的人:

1.?神的主动,不被人的困境阻隔

雅各的困境源于他的“过犯”(欺骗)与“软弱”(逃避),但神仍主动向他显现。这告诉我们:今日我们或许会因自己的过错陷入困境,会因软弱感到无助,但神的施恩从不以“我们完美”为前提——祂看见我们的困境,却不因此远离,反而会主动走进我们的处境,用祂的同在安慰我们。

2.?神的应许,超越当下的“困境”

雅各在“石头为枕”的时刻,无法想象自己会成为“以色列”(创32:28),会成为“十二个支派的始祖”,但神的应许早已指向这一未来。今日我们也常被当下的困境限制眼光,觉得“走不下去了”,但神的应许永远“超越当下”——祂的计划不会因我们的“狼狈时刻”中断,反而会在困境中塑造我们,让我们最终看见祂的带领与成就。

3.?神的信实,基于祂的“立约”而非人的“行为”

神对雅各的接纳,核心在于祂与亚伯拉罕、以撒所立的约,而非雅各的行为。今日我们得以与神相遇、领受恩典,同样不是因为我们“配得”,而是因为神在基督里与我们立了“新约”(路22:20)——祂的信实,永远基于祂自己的话语,不会因我们的软弱或失败改变。

雅各在梦中遇见神后,醒来的反应是“惧怕”与“敬畏”:“耶和华真在这里,我竟不知道”(创28:16),随后“把所枕的石头立作柱子,浇油在上面”(创28:18),将这地方分别为圣,并称其为“伯特利”(意为“神的殿”)。 这是雅各所立的第一根柱子,是他生命的里程牌。

长辈弟兄姊妹,这几节经文让我们看到,雅各起初“不知道”神在这里,直到经历后才确信。我们也当在困境中,放下“神是否在我身边”的怀疑,透过圣经的话语与生命的经历,确认“神必与我同在”的真理——哪怕环境看似荒凉,祂的同在仍在。

雅各把“石头”(困境的象征)立为“柱子”(见证的记号),表明他愿将自己的狼狈处境,变为见证神恩典的地方。我们也当如此:不逃避困境,而是在困境中经历神的施恩后,将这份恩典分享出去,让“我的狼狈”成为“神恩典的见证”。

雅各后来按着神的应许,前往哈兰,又在神的带领下归回(创31章)。我们的回应,也当是放下自己的“逃避心态”,顺服神在困境中的带领——哪怕前路仍有挑战,也相信“祂必领我归回”,相信祂的带领必通向祂的应许。

结语:

长辈弟兄姊妹,创世记28章10-15节,我们最终看见的,不是“雅各如何靠自己走出困境”,而是“神如何主动走进雅各的狼狈,用启示、身份、应许为他铺就前路”。

今日,或许你也正经历“雅各式的狼狈”:可能是犯错后的愧疚,是困境中的无助,是未知前的恐惧。但请记得:我们的神,仍是那位在人狼狈时主动施恩的神——祂不要求你先“整理好自己”,只要求你愿意向祂敞开;祂不看你此刻的处境,只看祂向你所立的应许。

愿我们都能像雅各一样,在困境中遇见这位主动的神,领受祂的恩典,并用一生的顺服与见证,回应祂“从天地间降下来”的爱。

二、遇恩后的敬畏:看见神同在必生谦卑回应(创28:16-19)

16 雅各睡醒了,说,耶和华真在这里,我竟不知道。

17 就惧怕,说,这地方何等可畏,这不是别的,乃是神的殿,也是天的门。

18 雅各清早起来,把所枕的石头立作柱子,浇油在上面。

19 他就给那地方起名叫伯特利(就是神殿的意思)。但那地方起先名叫路斯。

创世记28章16-19节,是雅各经历神主动施恩(10-15节)后的直接反应,构成“神的主动”与“人的回应”的完整叙事链。此前,雅各在“石头为枕”的困境中,见梯子连接天地、神宣告立约应许(12-15节);此刻,他从梦中醒来,生命的态度与行动彻底改变——从“被动逃避的罪人”变为“主动敬畏的回应者”。

这段文本的核心,不在于雅各“做了什么”,而在于他“为何这样做”:一切行动的根源,是“看见神同在”后的敬畏。雅各的回应不是偶然的情绪流露,而是人在真实遇见神、感知祂同在后,必然生发的谦卑反应——这种反应,既显明神恩典的大能,也为今日信徒树立了“遇恩后当如何回应神”的榜样。

经文记载雅各醒来后的第一反应:“耶和华真在这里,我竟不知道!就惧怕说:‘这地方何等可畏!这不是别的,乃是神的殿,也是天的门。’” 这一内心反应包含两个关键层面:

“耶和华真在这里,我竟不知道”——从“无知”到“确知”的认知转变:此前雅各或许知道“神是祖辈的神”,但从未亲身经历“神是与我同在的神”。梦中的相遇让他明白:神不是遥远的“天上之神”,而是能在“石头为枕的荒凉之地”向他显现的“同在之神”。这种“确知”,打破了他对神的模糊认知,成为新生命的起点。

“这地方何等可畏……乃是神的殿,也是天的门”——以“神圣性”定义神的同在:“可畏”不是“恐惧惩罚”的害怕,而是对“神的圣洁、威严与大能”而产生的敬畏;“神的殿”指向“神同在的居所”,“天的门”呼应前文“梯子连接天地”(12节),表明雅各认出:这处曾让他狼狈安身的地方,因神的同在成为“神圣空间”。内心的敬畏,本质是“看见神的荣耀后,对自我渺小的清醒认知”。

雅各随后“起来,把所枕的石头立作柱子,浇油在上面”。这一行动在释经层面极具象征意义,需结合文本背景与旧约文化解读:

“所枕的石头”——从“困境象征”到“恩典记号”的转变:此前,石头是雅各“狼狈处境”的见证(11节)——无安身之所,只能以石为枕;此刻,他将这石头“立作柱子”,使其成为“神同在与恩典”的标记。这一转变表明:雅各不再将处境视为“苦难”,而是视为“神遇见他、施恩于他的地方”——敬畏的回应,会让人在困境中看见神的恩典,并用具体行动纪念祂的作为。

“浇油在上面”——以“分别为圣”显明对神的尊崇:旧约中,“浇油”常与“分别为圣”相关(如为祭司、君王、器皿浇油,表明归神为圣)。雅各为石头浇油,不是出于仪式化的模仿,而是主动将“神遇见他的地方”分别为圣——这处地方不再属于“世俗的荒野”,而是属于“神圣的神”。行动的核心,是“以谦卑的顺服,将神所赐的恩典之地归给神”。

经文记载:“雅各就给那地方起名叫伯特利(就是‘神的殿’的意思),原来那地方名叫路斯。” 从释经角度看,“改名”是极具分量的见证行动:

“改名”即“重新定义”:“路斯”是这地方原有的世俗名称,无特殊属灵意义;雅各将其改名为“伯特利”(神的殿),是用“神的同在”重新定义这处地方的本质——从此,这地方的身份不再由“地理位置”决定,而是由“神的同在”决定。

“命名”即“主动见证”:雅各的改名,不是私下的纪念,而是公开的宣告——他要让后来的人知道:这处地方曾有神的显现,曾是他遇见神、领受恩典的地方。这种宣告,本质是敬畏的延伸:因看见神的信实,就愿意将神的恩典传开,让更多人认识这位“同在的神”。

雅各在遇恩后的敬畏回应,并非仅属于旧约时代的个案,而是显明“人遇见神后当有的生命常态”。这对今日信徒有三个关键真理启示:

1.?真实的“遇恩”,必然带来“敬畏”

雅各的敬畏不是“刻意表现”,而是“真实遇见神”后的自然流露——他若未在梦中见神的荣耀、听神的应许,就不会有“这地方何等可畏”的感叹。今日我们若真在生命中经历神的恩典(如困境中的安慰、罪得赦免的平安、前路的带领),也必然会生敬畏之心:不是对“宗教规条”的敬畏,而是对“赐恩典的神”的敬畏——这种敬畏,会让我们放下骄傲,承认自己的渺小。

2.?敬畏的“回应”,必然联结“内心与行动”

雅各的回应不是“只说不做”:内心有“惧怕与承认”,行动就有“立石浇油”,宣告就有“改名见证”——内心的敬畏与外在的行动完全一致。今日我们常说“敬畏神”,但若仅有口头的宣告,却没有生命的改变(如仍放纵私欲、不愿顺服),就不是真实的敬畏。真实的敬畏,必然让内心的认知转化为外在的行动,让“遇见神”的经历,成为“跟随神”的动力。

3.?敬畏的“核心”,是“以神为中心”的生命转向

雅各的所有回应,都围绕“神的同在”展开:立石为柱,是纪念神的同在;改名伯特利,是宣告神的同在;浇油分别为圣,是尊崇神的同在——他的生命不再以“逃避以扫、谋求利益”为中心,而是以“荣耀神、见证神”为中心。今日我们遇恩后的敬畏,同样需要这种“以神为中心”的转向:不再让生命围绕“自我需求”中心转动,而是让“神的旨意”成为生命的方向。

长辈弟兄姊妹,这几节经文让我们看到,今日我们当如何以敬畏回应神的恩典

1.?在内心存敬畏:常省察“是否确知神的同在”

我们要常常在安静中省察自己:是否真相信“神此刻与我同在”?是否在顺利时将荣耀归给神,在困境时仍相信神的带领?内心的敬畏,始于对“神同在”的确知——当我们常常思想神的恩典与信实,敬畏之心就会自然生发。

2.?在生活中行动:用“具体行动”纪念神的恩典

雅各用“立石为柱”纪念神的恩典,我们也可以用适合自己的方式纪念:比如记录“恩典日记”,写下神在生活中的带领;比如在蒙恩后主动奉献,将所得的恩典归给神;比如在困境中仍坚守信仰,让生命成为神恩典的见证——具体的行动,是敬畏最真实的表达。

3.?在见证中宣告:主动分享“神的恩典”

雅各用“改名伯特利”宣告神的同在,我们也当主动向身边人分享神的恩典:比如向家人见证神如何安慰自己,向朋友分享信仰带来的改变,在需要时为他人祷告——不是“勉强传福音”,而是“因敬畏神、感恩神,就自然愿意将祂的好传开”。

结语:

长辈弟兄姊妹,创世记28章16-19节,我们看见:雅各的生命转折,不是源于他“做了什么伟大的事”,而是源于他“遇见了伟大的神”;他的敬畏回应,不是“宗教义务”,而是“恩典临到后的必然选择”。

今日,我们或许不会像雅各一样在梦中见“梯子与神的使者”,但我们却能在圣经中看见神的话语,在生命中经历神的恩典——这些,都是“神同在”的证据。愿我们都像雅各一样,在遇见神的恩典后,生出真实的敬畏:让内心存对神的尊崇,让生活显对神的顺服,让见证传对神的感恩,以谦卑的生命,回应这位主动施恩、常与我们同在的神。

三、敬畏后的委身:以生命主权归向赐恩者(创28:20-22)

20 雅各许愿说,神若与我同在,在我所行的路上保佑我,又给我食物吃,衣服穿,

21 使我平平安安地回到我父亲的家,我就必以耶和华为我的神。

22 我所立为柱子的石头也必作神的殿,凡你所赐给我的,我必将十分之一献给你。

雅各在伯特利的经历,是信仰从“被动领受”转向“主动委身”的关键转折。此前,他在梦中见“立地通天”的天梯,神亲自显现,重申对亚伯拉罕、以撒的应许——赐后裔、赐土地、赐保护(创28:10-17)。这启示让他心生敬畏,直呼“这是神的殿、天的门”(创28:17)。

而《创世记》28:20-22的雅各许愿,正是敬畏转化为委身的具体体现。这段经文不是简单的“宗教誓约”,而是蒙恩者遇见神后,将生命主权全然归向赐恩者的真诚回应。今天,我们就从这段经文出发,拆解“敬畏后的委身”的内涵,及其对今日信徒的生命意义。

一、委身的根基:以神的信实为锚点,而非环境的可变

雅各许愿开篇显明委身根基:“耶和华若与我同在,保佑我、供应我,使我平安归回,我就必以耶和华为我的神”(创28:20-21)。表面看是“讲条件”,实则是他确认神的应许后,以神的信实为根基立誓——“若”不是怀疑神的能力,而是回应神的宣告:神既说“与你同在”“必保佑你”(创28:15),我便以“以耶和华为我的神”作为生命回应。

1. 委身的前提:先领受恩典,再献上回应

雅各的委身,始终建立在神先赐下的恩典之上。许愿前,神已主动施恩:

赐“同在的应许”:“你无论往哪里去,我必保佑你”(创28:15);

赐“供应的应许”:“必叫你回到你父亲的家”(创28:15),隐含对生活所需的眷顾;

赐“拣选的应许”:“使你的后裔像地上的尘沙那样多”(创28:14),确认他在救赎计划中的地位。

这不是“用行为换恩典”,而是“用委身回应恩典”——如同领受厚赠后,以真诚回报作答。今日我们的委身也当如此:先看见神在基督里的恩典(赦罪、救赎、永生),再以生命主权的归向作为回应,这才是敬畏后委身的真根基。

2.委身的锚点:信靠神的不变,胜过环境的多变

雅各当时正处人生困境:因欺骗以扫夺长子名分,被迫逃离家乡,前途未卜(创27:41-45)。但他的许愿未被焦虑牵引,反而锚定神的信实——相信神的“同在”不会因逃亡消失,“保佑”不会因路途艰险落空,“供应”不会因流离断绝。

这对我们极具启发:我们的委身常被环境动摇——顺境时愿承诺,逆境时就怀疑神的应许。但雅各的榜样告诉我们:委身的锚点是神的不变属性(信实、慈爱、大能从不改变),而非可变的境遇。无论顺逆,只要记念神的恩典与应许,就能坚定地将生命主权归向祂。

二、委身的核心:以“单一归向”回应神的“独一主权”

雅各许愿的核心,是宣告“我就必以耶和华为我的神”(创28:21)。当时迦南地多神崇拜盛行,雅各的宣告有鲜明的“独一性”——他不再沾染家族可能的“混杂信仰”(如拉结后来带外邦神像,创31:19),而是明确将神放在“独一”位置,以生命的单一归向,回应神的独一主权。

1. “以耶和华为我的神”:拒绝信仰混杂

这句话包含对“独一性”的坚守:

不是“将耶和华当作众神之一”,而是“只以耶和华为我的神”;

不是“需要时才想起神”,而是“一生以祂为生命核心”;

不是“顺服中留自我主权”,而是“将生命各领域都交托给祂”。

雅各此前常凭“自我聪明”行事(如用诡计夺祝福,创27章),但在伯特利遇见神后,他明白神是独一的主,不能与任何事物“平分主权”。今日我们的信仰也常陷入混杂:有人将神与物质利益并列,只在求祝福时亲近神;有人在神的吩咐与自我喜好冲突时选后者。雅各的委身提醒我们:敬畏后的委身,必须是“单一归向”——不允许任何事物取代神在生命中的独一地位。

2. “以耶和华为我的神”:践行主权的交托

这句话本质是“将生命主权交托给神”。对雅各而言,这意味着:

不再凭自己的计谋规划人生(逃离后的路向,顺服神的带领);

不再以自己的利益为核心(争夺长子名分的野心,转为信靠神的应许);

不再靠自己的能力应对困境(面对以扫的怒气,靠神的保护而非欺骗)。

这种交托不是“消极放弃”,而是“积极信靠”——相信赐恩的神比我们更清楚什么对我们有益,祂的带领必通向蒙福之路。后来神带领雅各在哈兰成家立业,最终平安归乡与以扫和好(创32-33章),正是祂成就应许的印证。

三、委身的行动:以“具体奉献”见证信仰的真实

雅各的委身不仅有“宣告”,更有“具体行动”:“这石头我立为柱子,为耶和华的殿,凡你所赐给我的,我必将十分之一献给你”(创28:22)。“立石头为柱子”是纪念神的同在,“献十分之一”是回应神的供应——这两个行动,让委身从“口头誓言”变为“生命见证”,显明信仰不是抽象理念,而是具体实践。

1. “立石头为柱子”:以纪念坚固委身初心

雅各将梦中所枕的石头立为柱子,称其为“耶和华的殿”(创28:22),这一行动有深意:

是“见证”:向周围人宣告“这是神显现的圣地,我在此向神委身”;

是“提醒”:日后遇困境或偏离信仰时,柱子会提醒他在伯特利的承诺;

是“标记”:标记神的应许与自己的委身,成为信仰道路的“起点里程碑”。

今日我们虽不必“立石头为柱子”,却也需为信仰设“纪念”:可能是记录神恩典的日记,可能是每日灵修、每周聚会的习惯,可能是人生关键节点回顾神带领的时刻。这些“纪念”能坚固委身初心,让我们在信仰路上不偏离。

2. “将十分之一献给你”:以奉献表明信靠真实

“十分之一奉献”是雅各委身的核心行动。当时旧约律法尚未颁布(律法中什一奉献的规定见利27:30-33),他主动献十分之一,不是“守律法义务”,而是“信靠神的自发回应”——他相信一切所有都来自神,献十分之一是承认神对产业的主权,也是信靠神的“供应应许”(“凡你所赐给我的”,表明他信神必赐福)。

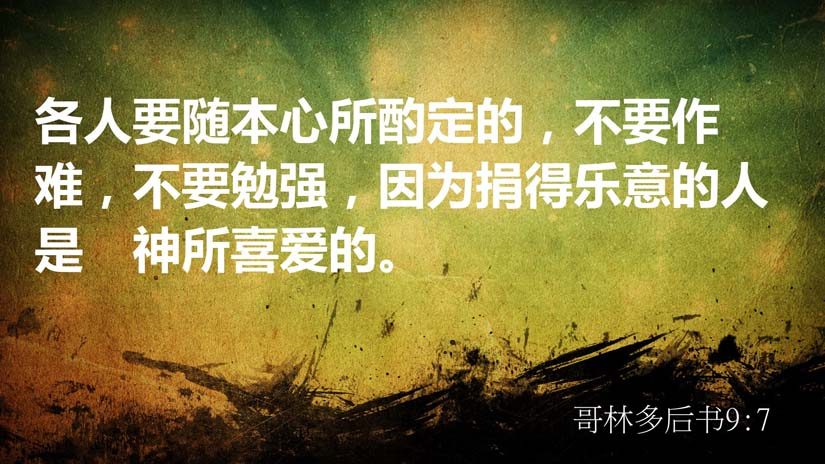

这对今日信徒仍有启示:奉献不是“神的索取”,而是“对神主权的承认”;不是“牺牲式付出”,而是“感恩式回应”。当我们愿将时间、才干、财物按神的心意奉献时,就是在具体表明:“我的一切都属于你,我愿将主权归给你”。雅各的十分之一,不是数字要求,而是生命信靠的真实见证。

应用:

雅各在伯特利的委身,不是旧约的“个别案例”,而是每一个蒙恩者当有的信仰回应。当我们像雅各那样遇见神的恩典(在基督里见神的救赎、应许与同在),就当效法他,将生命主权归向赐恩者。

结语:

亲爱的弟兄姊妹雅各在伯特利的委身,最终得着神的成全:神带领他经历试炼、更新生命(如与神摔跤后改名以色列,创32:28),最终成就应许——成为大国始祖,后裔繁多,得着应许之地(创35:9-12)。这告诉我们:敬畏后的委身不是“吃亏的付出”,而是“蒙福的开端”;将生命主权归向神不是“失去自由”,而是“得着真释放”——脱离自我的辖制、环境的焦虑,进入神预备的丰盛与平安。

愿我们今日像雅各那样,遇见神的恩典后,以真诚的心将生命主权归向赐恩者:不再靠自己前行,乃靠神的应许;不再混杂信仰,乃持守对神的纯一;不再停留在口头宣告,乃用具体行动见证信仰。如此,必能在委身的道路上,亲历神的同在、供应与带领,最终得着祂为我们预备的永恒应许。

结论:

各位长辈、亲爱的弟兄姊妹:

愿我们都像雅各那样,不再靠自己的聪明定方向,不再凭自己的力量扛重担,而是常常停下来省察:“我的生命中,是否也有‘不知道神在’的麻木?我是否把神的恩典归为自己的能力?我是否愿意将生命的主权,从‘我为主’归向‘神为主’?”

记住,雅各的旷野不是终点,而是他一生跟随神的起点;你的“困境”也不是结局,而是神要亲自遇见你、塑造你的地方。当我们真正看见“神在我们的旷野中”,就会像雅各一样,用敬畏回应恩典,用委身归向赐恩者——这便是对神恩典最美好的回应,也是我们一生蒙福的秘诀。

愿神常与我们同在,带领我们在每一个“旷野时刻”,都能遇见祂的恩典,活出向祂委身的生命!